これまで、QDA法の用語開発について書いてきましたが、そのプロセスの一部でもあるラインスケールについて今回は取り上げます。ラインスケールの種類は様々です。

アンカーがないスケールであったり、

アンカーをスケールの両端につけたものであったり、

アンカーをスケールの内側につけたものであったり・・・。

QDA法では、一番最後のアンカーを内側につけた長さ約15cmのスケールを使用します。スケールは、それより長くしても感度が上がらないことが確認されており、また逆に短くすると感度が下がってしまうことが経験的に分かっています。ラインスケールに、目盛りを振ることはどうでしょう?パネリストの目安のために、つけたくなりますが、QDAにおいては推奨されません。たとえば、真ん中に3つのアンカーをつけた場合では、応答の変動が10~15%大きくなり、結果的に感度が減少してしまいました。

また、数値をスケールにつけるのも推奨されません。数値は、パネリストにとってのバイアスとなり、たいていは、自らの感覚を覚えるより、数値を覚えることに一生懸命になります。そして、マイナスの数値があれば、誰もがそれをネガティブなものをとらえてしまうでしょう。

このような理由で、現在のラインスケールが誕生しました。

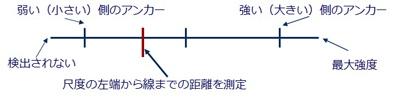

アンカーの上には、各用語について尺度の方向性を示す用語をつけます。色の濃さであれば「暗い, 明るい」、香りの強さであれば「弱い, 強い」均一性であれば「不均一, 均一」などです。そして、パネリストは各評価用語について、感じた強度の位置にマークをつけます。

データ解析で用いられるスコアは、スケールの左端からの距離を算出したものです。紙での試験だと、物差しで測る手間と人為的ミスを考慮しないとならないですが、最近では便利なソフトウェアも発売されています。

ラインスケールの意味

ところで、どのようにこのラインスケールを使うのでしょう?

パネリストは、用語開発中に評価する多くのサンプルを通じて、試験するサンプルカテゴリーが呈する強度に慣れます。クッキーの甘さであれば、このくらいの範囲か・・・など。そして、その範囲の中で、自らの感覚を基準化し、同じようにスケールを使うことに集中します。

周囲のパネリストがつける位置を気にする必要はありません。なぜなら、“正しい位置”は存在しないからです。とにかく、反復して評価する中で、自らの感覚強度に基づいて再現良くマークすることを心がけるだけです。パネルの中で、“位置合わせ”をすることで、感度の低下が起こります。また、それに費やすトレーニングは莫大なものです。

QDA法では、反復の評価を行い、パネル全体の平均を分散分析で評価します。そして、個人で強度の差があるのは自然と考え、むしろサンプルのスコアを順位に置き換えたとき、パネリスト間でその順位が逆転しないことをより重視するのです。